Artsvi Bakhchinyan

YEREVAN-MULHOUSE, France — L’écrivain Roland Godel (né en 1958 à Genève) travaille comme journaliste depuis plus de quinze ans. En 1999, il a rejoint l’État de Genève en tant que responsable de la communication, et depuis, il écrit des histoires et des romans destinés à un jeune public. Il a reçu le Prix Chronos en 2008 pour Les Petits Secrets de la pension Mimosa, ainsi que le Prix du roman historique jeunesse et le Prix Tatoulu en 2010 pour La Sorcière de Porquerac. Parmi ses autres romans figurent Le Secret de mon père, Le Sens de l’honneur, Le Dernier Bastion, etc. Oui! Roland Godel a bel et bien écrit un roman centré sur le harcèlement scolaire. En 2016, il a reçu le Prix UNICEF de littérature jeunesse pour J’ai osé dire non!, qui a été salué pour son message fort contre le harcèlement.

Roland Godel est père de deux enfants et partage sa vie entre la France et la Grèce.

Cher Roland, dans vos écrits vous explorez différentes problématiques sociales et vous vous penchez sur les relations humaines, les émotions et les sentiments. Votre littérature s’adresse souvent à un jeune public. Cela s’explique-t-il par le fait que vous êtes resté jeune dans l’âme?

C’est vrai, à 67 ans, je m’efforce de rester jeune dans mon cœur, et le fait d’imaginer et d’écrire des romans pour les adolescents me renvoie constamment à ma propre jeunesse et à mon vécu. Cela aide à ne pas devenir un vieil homme aigri, désabusé et enfermé dans ses certitudes. Je crois profondément que les jeunes adolescents ont la merveilleuse capacité de recevoir et absorber les histoires qui les touchent avec un esprit totalement ouvert, en se permettant de ressentir toute la palette de leurs émotions. C’est ainsi qu’ils se questionnent, qu’ils exercent leur sens critique et qu’ils construisent leur personnalité. Plus tard, après l’âge de 15 ou 16 ans, les jeunes lecteurs commencent à être bridés par des préjugés, des certitudes et des postures défensives.

Votre court roman pour enfants, «J’ai osé dire non!», aborde de front le thème du harcèlement scolaire, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pensez-vous que cette problématique restera toujours d’actualité, même si les établissements scolaires — notamment en Occident — semblent s’efforcer de la réduire au strict minimum?

Il me semble que cette problématique est plus actuelle que jamais. Regardez les hommes autoritaires et sans pitié qui occupent aujourd’hui les plus hautes positions politiques: Trump, Poutine, Netanyahou, Orban… Ce sont des profils typiques du harcèlement et de l’intimidation. Des hommes construits sur la base de relations de fort à faible qui semblent jouir de leur position de pouvoir sur les autres. Bien sûr, si l’on creuse l’aspect psychologique, on s’aperçoit que les harceleurs sont souvent des gens qui ont eux-mêmes souffert durant leur enfance et dont la vie est une sinistre histoire de revanche. C’est donc une question complexe et c’est bien dès le plus jeune âge, l’âge de l’ouverture, qu’il faut sensibiliser les enfants.

En dehors des thématiques de la violence et de la sexualité, existe-t-il d’autres restrictions ou limites que vous vous imposez lorsque vous écrivez pour un jeune public?

La littérature pour la jeunesse a complètement changé depuis trente ans. Aujourd’hui, on peut parler de tout avec beaucoup de liberté et de sensibilité: la mort, la séparation, le racisme, la solitude, la jalousie, la frustration, la famille, la drogue, le mal-être, la maladie, le suicide… On peut même parler de violence et de sexe, à condition d’être sincère et pas provocateur, de rester au niveau de ce qui peut être accessible à cet âge et de garder une approche adéquate de pudeur et de respect du lecteur.

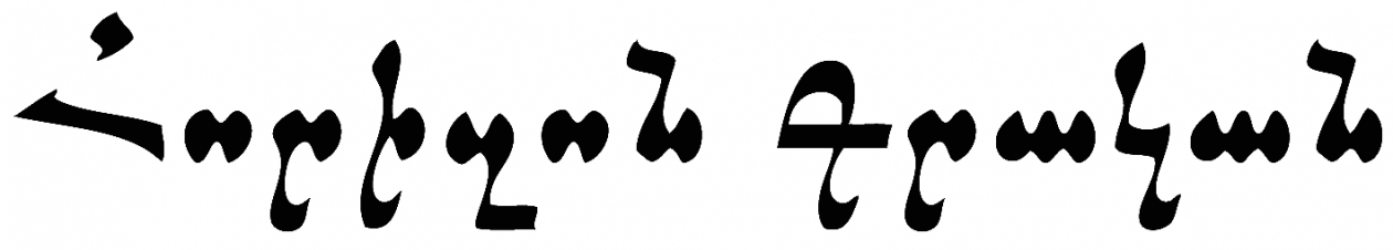

Vous êtes issu d’une famille intellectuelle: votre grand-père, linguiste, philologue et arménologue suisse (1902–1984), fut professeur à l’Université de Genève. Son nom est souvent cité dans les cours de linguistique constructive. Il parlait seize langues, dont l’arménien. Quel souvenir personnel gardez-vous de cet érudit hors du commun?

Mon grand-père, Robert Godel, était un véritable esprit scientifique dans la lignée du «Siècle des Lumières». Méthodique, allant toujours au fond des choses, exigeant envers lui-même, mais aussi ouvert au doute, à la remise en question. Je crois que ce qui le caractérisait notamment, c’était l’esprit de la religion protestante de Calvin dans ce qu’il a de plus noble, à la fois rigoureux, sobre, honnête, spirituel et rationnel, avec un fort accent mis sur le mérite et la droiture.

Mon grand-père était sincèrement intéressé par les autres êtres, les gens différents, sans préjugés. Imaginez ce très jeune homme suisse qui est parti enseigner le français dans les années 1920 au lycée Galatasaray d’Istanbul et qui est tombé amoureux là-bas d’une petite arménienne, ma grand-mère, et qui s’est ensuite passionné pour la langue et la culture arméniennes, ce qui ne l’a pas empêché de publier aussi plus tard une grammaire de la langue turque. A l’époque, c’était peu commun!

On dit souvent que toutes les grands-mères sont uniques, mais que les grands-mères arméniennes le sont encore davantage. Quels souvenirs précieux conservez-vous de votre grand-mère Méline Godel (née Papazian)?

A côté de ma mère allemande, ma grand-mère arménienne, survivante de la déportation et du génocide, a été mon soleil et mon amour d’enfant. Dans la Genève protestante qui était alors très pudique et réservée dans l’expression des sentiments, elle m’a émerveillé par son rire, par sa cuisine orientale — c’était quelque chose de tout à fait inconnu à l’époque en Europe —, par son affection démonstrative, ses colères parfois, ses chansons en grec ou en arménien. Je repense souvent à la façon qu’elle avait de me serrer très fort dans ses bras contre sa poitrine en soupirant d’aise et en me soufflant des mots doux en arménien. C’était un échange spontané, on se donnait du bonheur l’un à l’autre.

En France comme en Arménie, j’ai eu l’honneur de rencontrer à trois reprises votre père, le poète et traducteur Vahe Godel. Son rôle dans la transmission de la poésie arménienne aux lecteurs francophones est inestimable. Il continue d’émerveiller à l’âge de 94 ans. Quel est le lien littéraire — ou affectif — qui vous unit à lui en tant qu’écrivain?

Au niveau personnel, nous avons une relation d’affection sincère mais assez pudique et peu expansive. Je crois que mon père a davantage hérité le tempérament de mon grand-père que celui de ma grand-mère ! Mon père a été un poète d’avant-garde, dont les écrits ne sont pas très faciles à recevoir. Lorsque j’étais jeune, sa poésie me paraissait assez mystérieuse et inaccessible. J’ai redécouvert ses textes à l’âge adulte. De son côté, je sais qu’il est fier que j’écrive, et admiratif de ma bibliographie. Mais, pour être honnête, je ne pense pas qu’il ait lu beaucoup de mes romans!

Deux de vos ouvrages s’inscrivent dans l’histoire arménienne: «Dans les yeux d’Anouch: Arménie 1915» et «Le Chant de Smyrne». Comment ont-ils été accueillis par le public? Et au-delà de ces pages douloureuses, d’autres facettes de la culture ou de l’histoire arménienne éveillent-elles votre intérêt?

Le récit inspiré de la déportation de ma grand-mère, publié chez Gallimard et récompensé par deux jolis prix à Paris, a rencontré un bon succès d’estime. Il est souvent étudié dans les écoles en France car, à ma connaissance, c’est l’un des rares romans en français pour adolescents qui traite du génocide. Cela dit, le sujet n’est pas aussi facile à vendre qu’un roman policier ou d’aventures héroïques, c’est donc surtout un livre de référence, et pas un «best-seller». L’autre livre parle de la « catastrophe » vécue par les Grecs en Asie mineure entre 1919 et 1922. Il est extrêmement documenté et je me suis rendu sur place pour faire des repérages. C’est un roman historique qui touche surtout les personnes qui s’intéressent à ces événements historiques.

Avez-vous déjà eu l’occasion de visiter l’Arménie? Quelles impressions ce pays vous a-t-il laissées?

Non, je ne suis pas allé en Arménie, cela fait partie de mes projets. Mais je dois aussi dire que, pour moi, l’Arménie, c’est l’Asie Mineure de ma grand-mère, qui parlait aussi bien l’arménien que le grec et le turc. Je me suis rendu plusieurs fois dans cette région où ma grand-mère a vécu une enfance heureuse avant la déportation, lorsque l’Asie Mineure était cosmopolite, multilingue, cultivée, à la pointe des échanges commerciaux et culturels en Europe. Aujourd’hui, je vis la moitié de l’année en Grèce, mes enfants sont baptisés dans l’église orthodoxe grecque, je continue à apprendre cette langue et je me sens familier dans cet environnement où je croise parfois des Arméniens de la diaspora, descendants d’exilés de Turquie.

Cependant, vous êtes toujours les bienvenus en Arménie!